廣東歌的影像與形象

設計與演繹

B面

設計體驗

廣東歌的全盛時期,同時是音樂產業因應科技進步而轉變的時代;設計師自然亦要順應變化。在iTunes或YouTube出現前的時代,12吋黑膠唱片的設計很有心思。專輯的包裝不只用來收藏專輯,更會隨碟附送搶眼的紀念品,充滿驚喜。這種情況維持到1990年代初,當時黑膠唱片被尺寸較小的CD取代,雖為專輯設計帶來新的掣肘,但同時為設計師迎來新挑戰和更多可能性。實體專輯不但令樂迷實在地擁有音樂,更讓他們從美學角度更深入地感受歌手的風采魅力和表演。

陳幼堅為史詩式紀錄片《絲綢之路》設計原聲大碟封套時,亦嘗試把當中的精神延伸到設計上。三面摺疊封套拉開後,一片廣闊的沙漠展現眼前;裏面還附送了一套六張供收藏之用的明信片。黃土般的色調莽莽蒼蒼,構圖樸實簡約,呈現絲綢之路上的重要古蹟和日常景象。

陳幼堅,《絲綢之路巡禮名曲集》黑膠唱片封套,1983年,M+,香港,© 華星唱片出版有限公司

陳幼堅,《絲綢之路巡禮名曲集》黑膠唱片封套,1983年,M+,香港,© 華星唱片出版有限公司

那時中國大陸開始開放予旅客觀光,陳幼堅聘請了旅遊攝影師葉焯林沿着這條遠古經商路線,拍攝豐富多元的文化和地貌,包括甘肅省宏偉壯觀的麥積山石窟,以及烏魯木齊玉米收成的景象。

陳幼堅,《絲綢之路巡禮名曲集》黑膠唱片封套,1983年,M+,香港,© 華星唱片出版有限公司

陳幼堅,《絲綢之路巡禮名曲集》黑膠唱片封套,1983年,M+,香港,© 華星唱片出版有限公司

為了豐富歌詞的閱讀體驗,部分歌詞以白色印在透明膠片上。

劉天蘭,葉德嫻《我要》黑膠唱片封套,1985年,© 黑白唱片有限公司

劉天蘭,葉德嫻《我要》黑膠唱片封套,1985年,© 黑白唱片有限公司

專輯的黑色封底則將「生命」、「痛苦」、「掙扎」、「柔情」等字詞印成紅色。當透明歌詞紙疊放在封底上,歌名與歌詞拼湊出完整的閱讀體驗,同時凸顯葉德嫻歌曲中的情感韻味。

劉天蘭,葉德嫻《我要》黑膠唱片封套,1985年,© 黑白唱片有限公司

劉天蘭,葉德嫻《我要》黑膠唱片封套,1985年,© 黑白唱片有限公司

鮑皓昕亦參考雷內.馬格利特的畫作 《戀人》,拍攝了一張模仿道家太極圖的照片──當中的亞洲女性裹着白紗,白人女性裹着黑紗,兩人的頭部和頸項互相扣連,有如太極圖中的陰陽。把封套轉動起來時,封面照片就會像輪子般旋轉。

鮑皓昕,太極《禁區》鐳射唱片封套,1987年,M+,香港,© 香港華納唱片有限公司

鮑皓昕,太極《禁區》鐳射唱片封套,1987年,M+,香港,© 香港華納唱片有限公司

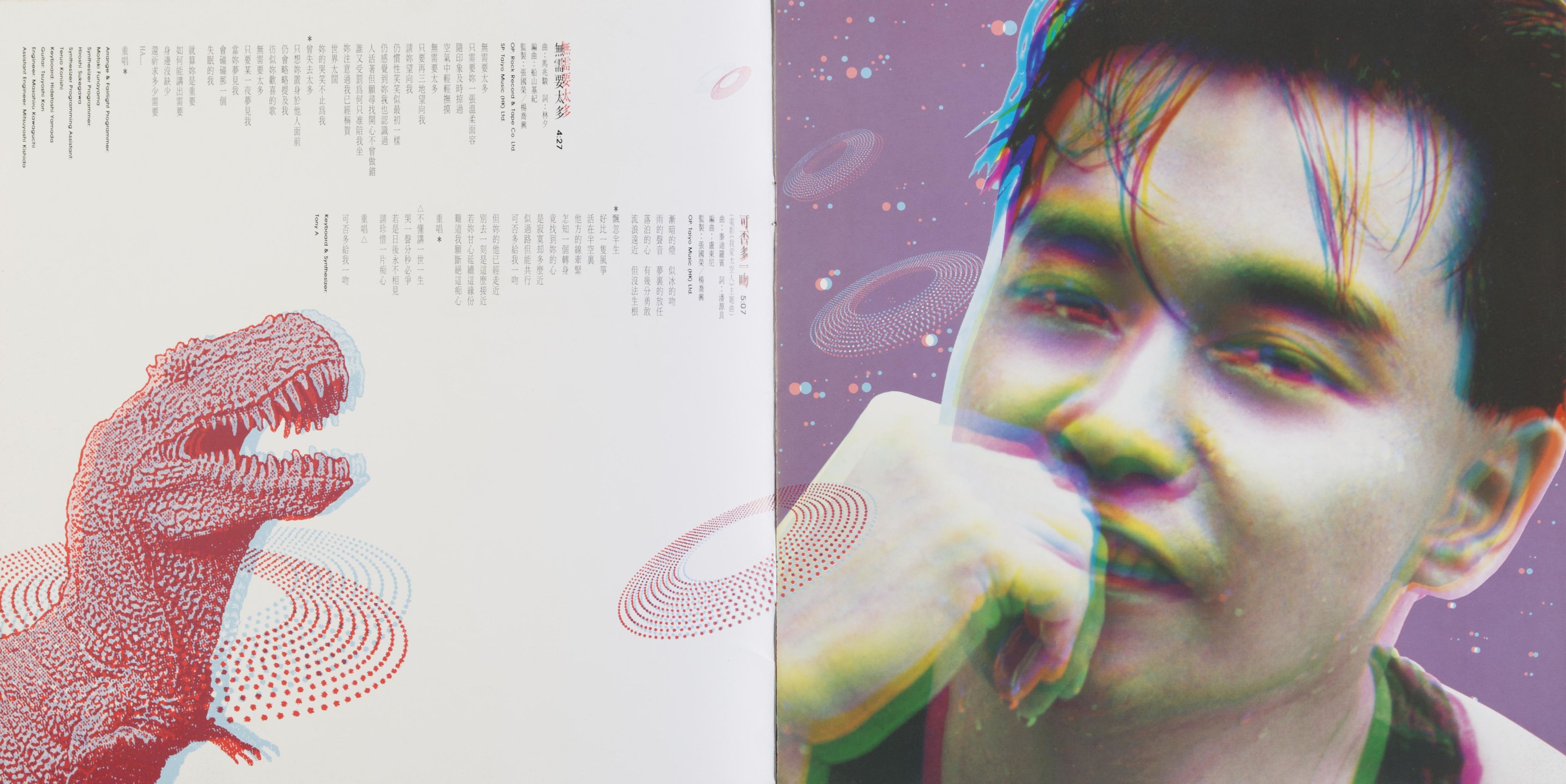

陳幼堅為張國榮設計過眾多專輯,而《Hot Summer》或許是構思最奇巧的一張。這張專輯以「全港首創3D唱片封套」作招徠,封面是張國榮的特寫,以海灘、藍天,以及懸浮着的立體太空人和隕石為背景;歌詞紙上還出現了一隻暴龍。這些圖像看似以數碼工具精確繪製,但其實是由一層層的照片,加上分別偏向不同角度的手繪紅藍印刷原色線條疊合而成,令圖像在隨碟附上的3D立體眼鏡下產生立體的錯覺。這張專輯大受年輕人歡迎,因為看着專輯封面,就像看到心愛的偶像從如夢如幻的太空海灘中躍現。

陳幼堅,張國榮《Hot Summer》黑膠唱片封套,1988年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

陳幼堅,張國榮《Hot Summer》黑膠唱片封套,1988年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

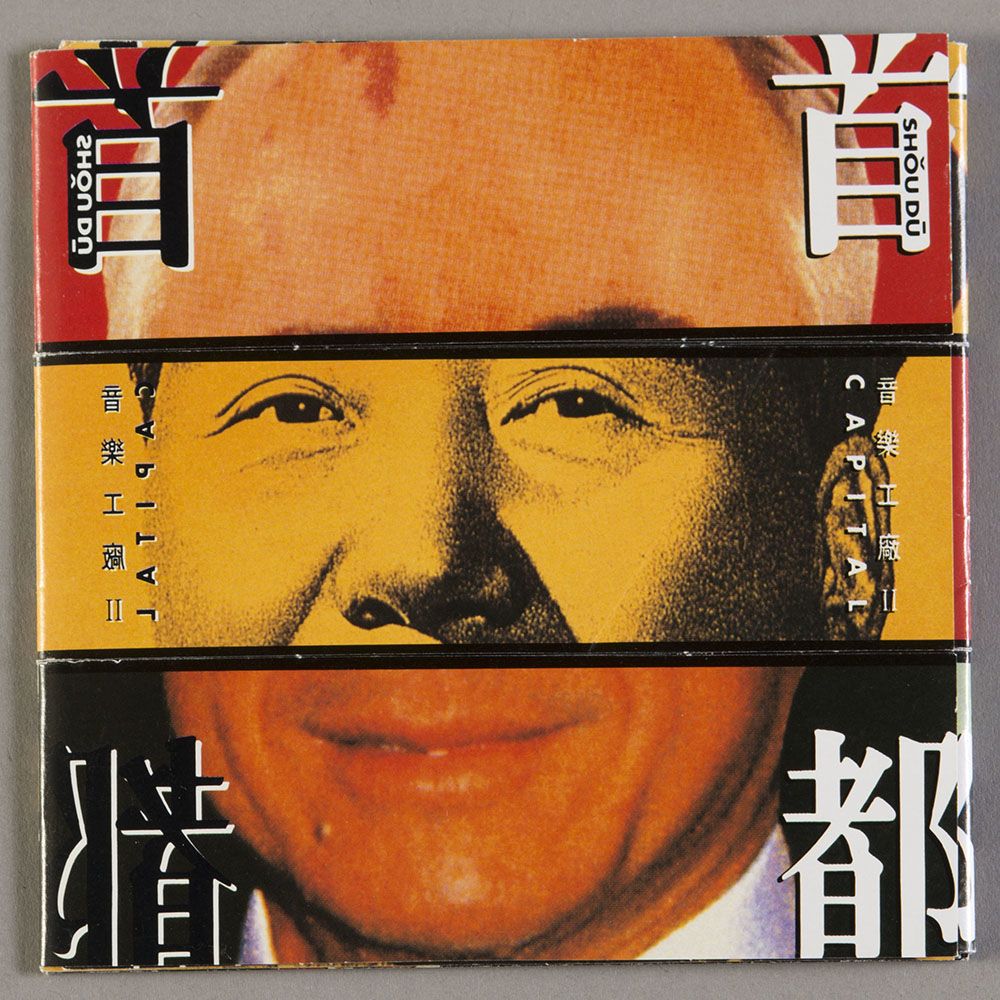

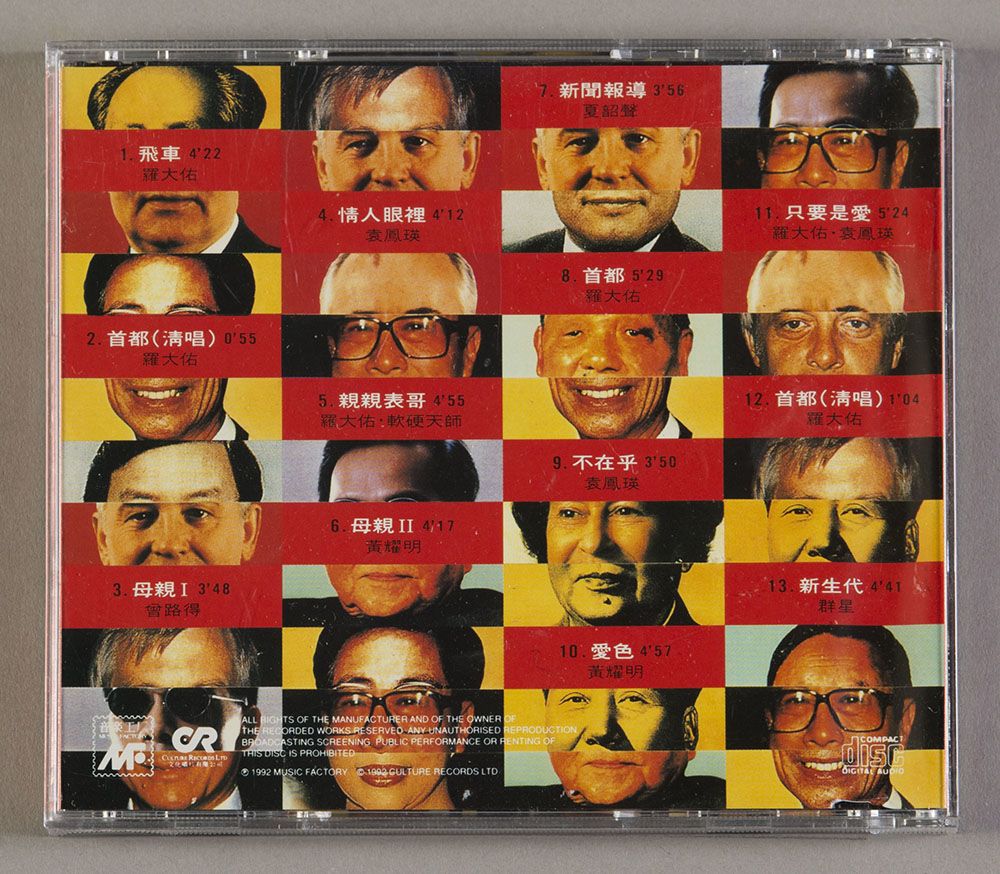

陳幼堅設計第一張CD封套時,除了要面對封面由十二吋縮小至五吋的問題外,還要在這個小小的正方形上,呈現羅大佑充滿政治意涵的大膽歌詞,以及對香港主權從英國移交到中國的反思。

陳幼堅,羅大佑《音樂工廠II:首都》鐳射唱片封套,1992年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 滾石國際股份有限公司

陳幼堅,羅大佑《音樂工廠II:首都》鐳射唱片封套,1992年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 滾石國際股份有限公司

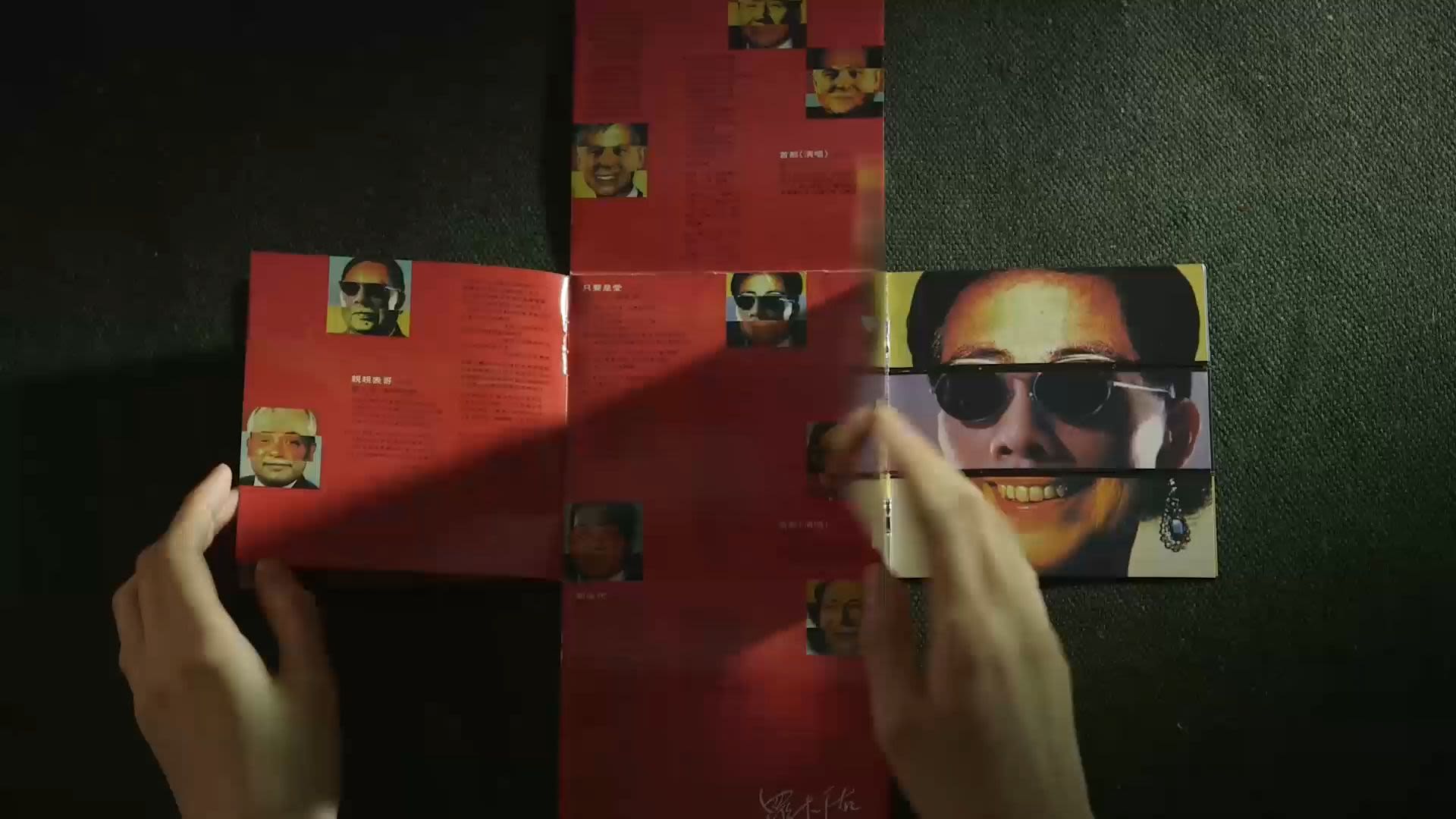

為求令視覺效果更豐富,陳幼堅將歌詞小冊子的每一頁從上而下分為三部分,每道橫條上分別印有代表殖民主義、資本主義、共產主義的名人肖像的三分之一,這些人包括英女王伊利沙伯二世、鄧小平和李柱銘。

聽眾翻動橫條時,可以調皮地配搭不同五官,組合成十八張不同的臉孔,體現政治的多變色彩,並反映流行專輯也能傳遞層次豐富的意涵和複雜心境。

陳幼堅,羅大佑《音樂工廠II:首都》鐳射唱片封套,1992年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 滾石國際股份有限公司

陳幼堅,羅大佑《音樂工廠II:首都》鐳射唱片封套,1992年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 滾石國際股份有限公司

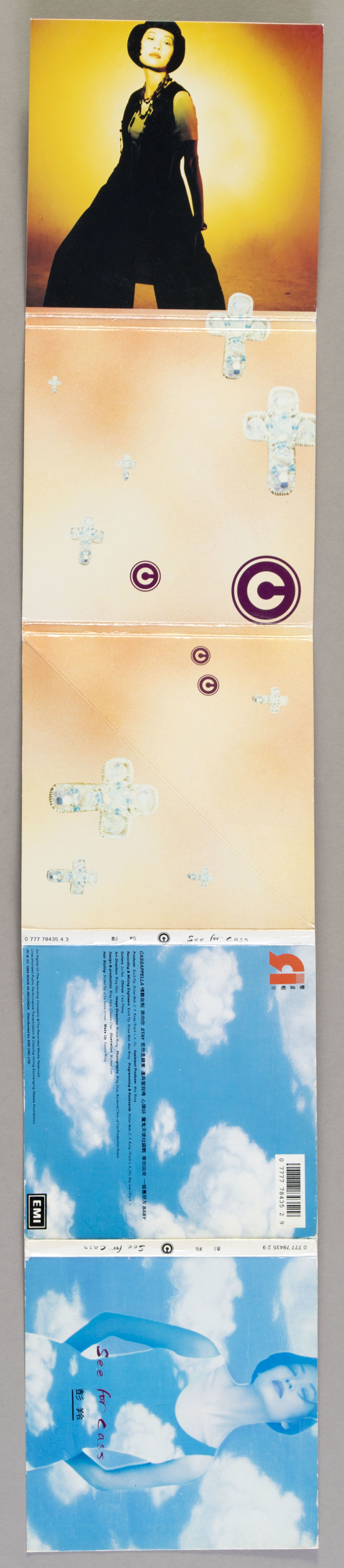

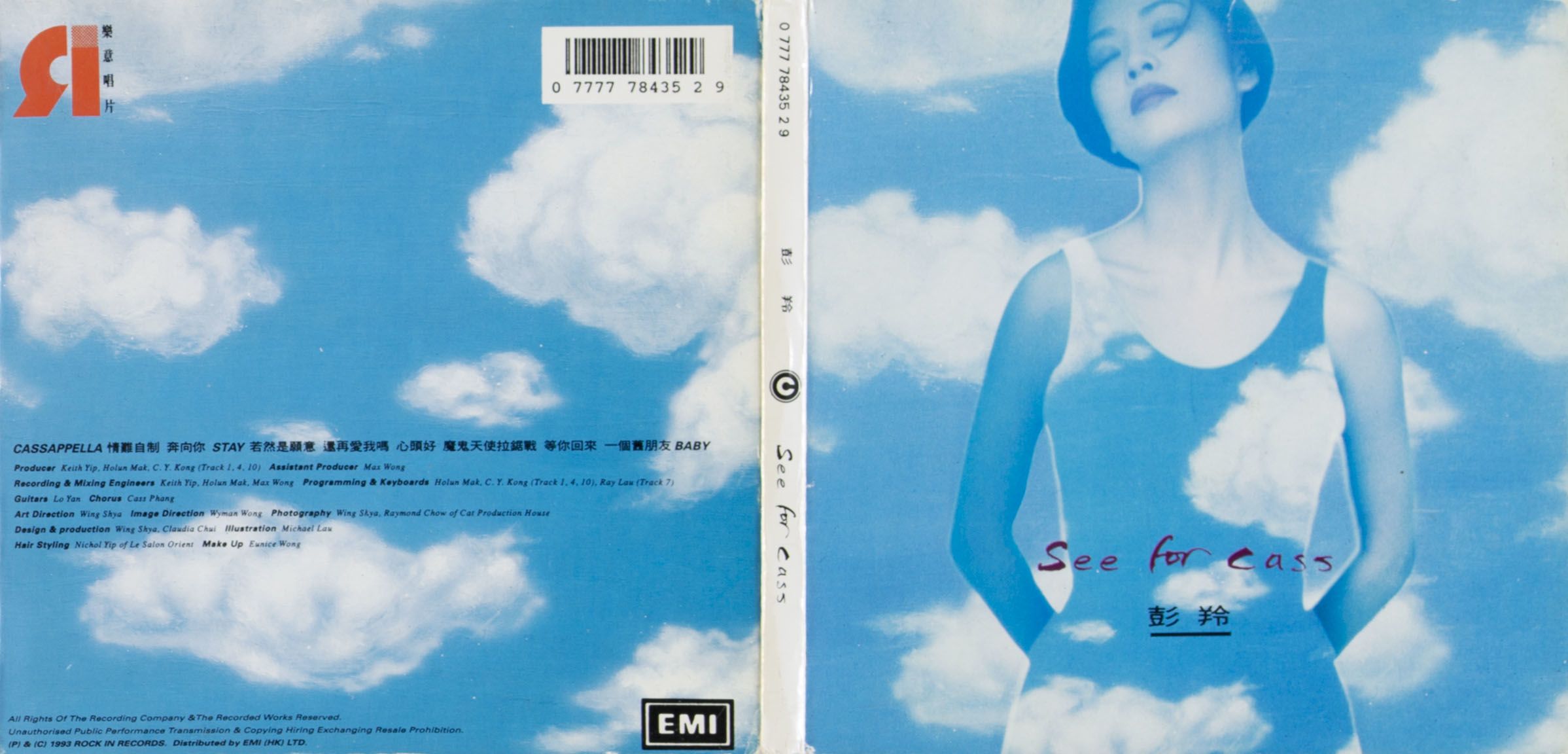

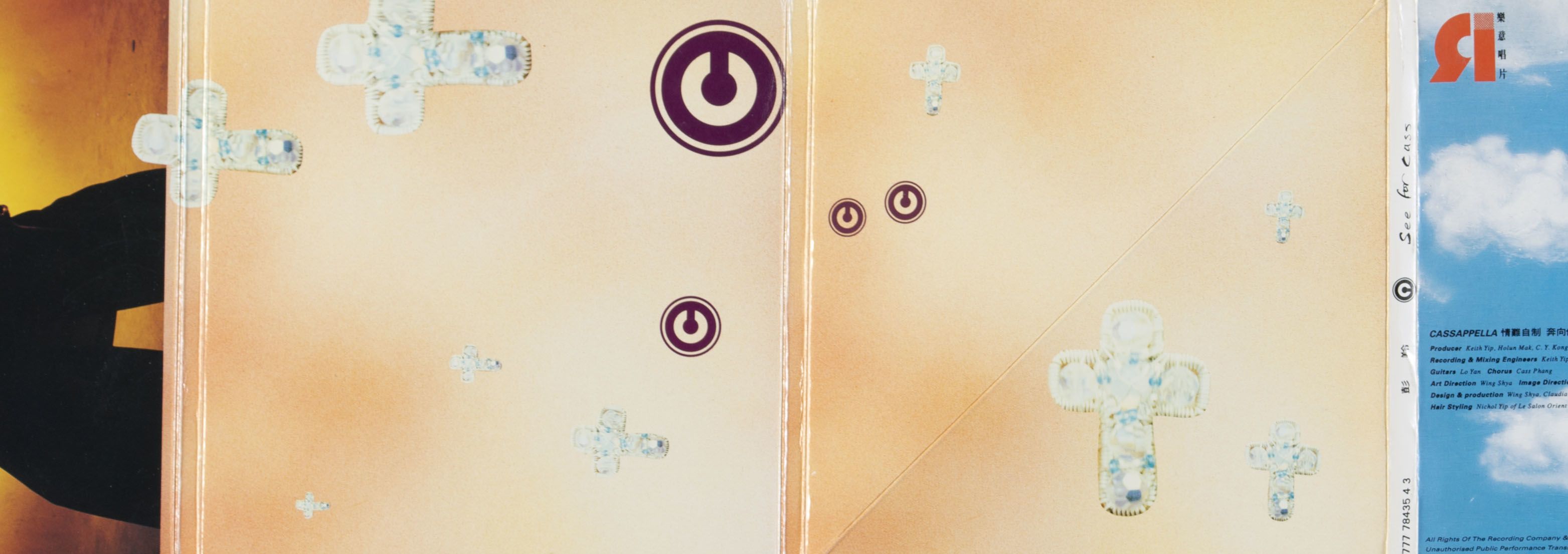

夏永康在設計第一張CD專輯──彭羚的《See for Cass》時,顛覆慣用的透明塑膠盒包裝設計。他沒有試圖複製黑膠碟的奢華包裝,反而用一塊紙板製作CD封套。這個十頁的風琴式摺疊封套,中間的對角折線是光碟和歌詞紙的存放位置,向右翻會看到彭羚的照片,以及白雲和十字架的噴畫。

夏永康談他具有實驗性的設計手法

夏永康談他具有實驗性的設計手法

「每一張唱片我都希望變一些東西出來。我不想跟傳統的模式,我想做一些新的東西。」

──夏永康

夏永康、劉健文、 Claudia Chui,彭羚《See for Cass》唱片封面,1993年,© 環球唱片有限公司

夏永康、劉健文、 Claudia Chui,彭羚《See for Cass》唱片封面,1993年,© 環球唱片有限公司

林海峰是不按牌理出牌的「挪用大師」,他的第一張個人專輯《的士夠格》的包裝也貫徹這種風格。唱片的設計參考了他童年時為之着迷的《星空奇遇記》,並與 Shya-La-La工作室創辦人之一夏永康和現為著名潮流玩具設計師的劉建文一同製作。

專輯的小冊子以金屬銀色印刷,封面上的林海峰一身冼樸隊長的造型,手持死光槍;CD表面印上看似是星際艦隊成員的人物,以及舉着冼樸經典手勢的林海峰。這張專輯模仿以前模型玩具的包裝方式,將各個組件密封在塑膠外殼內,並以卡紙托底。

專輯內有:一張A3海報,正面是林海峰與他的隊員,背面是歌詞;「HARD BEAT」T恤的換領券;虛構音樂會的宣傳單張,正面寫上音樂會的日子「1997年7月1日」,背面則用漫畫闡釋艦隊成員決心舉行音樂會的理由──「馬照跑、舞照跳!」,還故意以生硬的英文來表達。

《的士夠格》在香港回歸前兩個月推出,它所營造的奇幻感和復古未來美學,彷彿是種戲謔,邀請大家繼續在未知的未來裏生活。

所有《的士夠格》圖片:夏永康、林海峰、劉健文,林海峰《的士夠格》唱片封面,1997年,© 環球唱片有限公司

所有《的士夠格》圖片:夏永康、林海峰、劉健文,林海峰《的士夠格》唱片封面,1997年,© 環球唱片有限公司

跨領域交流

香港樂壇造就了不同領域創作者的發展,讓他們憑其專業在形象塑造方面大展拳腳。他們的角色相當靈活:時裝雜誌編輯和服裝設計師可以擔任美術指導,平面設計師也可嘗試攝影和佈景設計的工作。專業與業餘之間沒有明確界線,加上整個行業強調合作性,令大家更敢於實驗新的技術,嘗試新的事業發展方向,更重要的是,為平面設計帶來新的可能性。

鮑皓昕曾出任美國大西洋唱片公司和華納兄弟唱片公司的美術總監,所接觸的人和技術都是國際級的,他曾用過最先進的染料轉印技術,亦曾與理查德.阿維頓等知名攝影師合作。而他在1980年代回流香港後,對平面製作的每個環節都親力親為。

鮑皓昕,林子祥《愛到發燒》黑膠唱片封套,1984年,M+,香港,© 香港華納唱片有限公司

鮑皓昕,林子祥《愛到發燒》黑膠唱片封套,1984年,M+,香港,© 香港華納唱片有限公司

為了配合林子祥在專輯《愛到發燒》中呈現的火燙熱情形象,鮑皓昕利用在平面設計和插圖方面的專業知識,加上自學的攝影技術,把林子祥的照片印在水彩紙上,再以相片專用的油彩和粉筆描繪火雲在天空燃燒的景象。

鮑皓昕,林子祥《林子祥85特輯》黑膠唱片封套,1985年,M+,香港,© 香港華納唱片有限公司

鮑皓昕,林子祥《林子祥85特輯》黑膠唱片封套,1985年,M+,香港,© 香港華納唱片有限公司

鮑皓昕憶述他讀書的日子,回想他為何開始設計唱片封套

鮑皓昕憶述他讀書的日子,回想他為何開始設計唱片封套

「唱片封面設計……是當時的普普藝術。一直有新的、獨特的東西出現,隨着新專輯發行,四方格上都承載着獨特的作品。」

──鮑皓昕

那時候,對香港歌手和唱片公司來說,開演唱會的利潤遠比賣唱片豐厚。為設計「林子祥85演唱會」宣傳海報和相關的《林子祥85特輯》封面,鮑皓昕動用了較高預算;他向一位工業攝影師購買了一張攝於鑽油井、捕捉了火焰燃燒一刻的照片,並將照片與林子祥於攝影棚拍攝的肖像合成。為此,他利用了最先進的照片處理機器,而這種技術當時只能在東京找到。被問到可否改用較簡單的方式時,鮑皓昕說:「演唱會觀眾將會看到他現場表演,因此必須實實在在地展示所謂的『發燒』(廣東話中意指發熱或燃燒),而不是只靠象徵符號來表達 。」

劉天蘭於1981年加入《號外》的編輯團隊,就時裝造型與版面設計為雜誌建立了一套一絲不苟的風格;《號外》於1976年創刊,是香港第一本以文化藝術為題的月刊,至今依然極具影響力與前瞻性。她將這些經驗應用到葉德嫻的《你留我在此》專輯上:專輯封面瀰漫着一種空虛感,顯得格外淡淡然;專輯內頁的一角,是裹在麻布袋般的Comme des Garçons裙子內的葉德嫻,眼神一片茫然落寞。歌詞本以橡皮筋掛在雙封面的摺疊封套內,它以粗糙的棕色和黑色紙張製造,印着在攝影棚內拍攝的黑白照,加上專輯簡約樸實的設計以及卡其色和黑色的對比,強調了主打歌中被拋棄的主題。

劉天蘭細說1980年代香港的創意產業發展,以及她在雜誌擔任編輯的經驗,如何影響她設計唱片封套的手法

劉天蘭細說1980年代香港的創意產業發展,以及她在雜誌擔任編輯的經驗,如何影響她設計唱片封套的手法

「不只是要拍一張好看的照片,而是有一些信息……令歌手、音樂與大家手上的實體封套有所關連,並為它賦予生命。我是以編輯的角度去思考怎樣做這件事。」

──劉天蘭

劉天蘭,葉德嫻《你留我在此》黑膠唱片封套,1984年,M+,香港,© 永恆唱片貿易有限公司

劉天蘭,葉德嫻《你留我在此》黑膠唱片封套,1984年,M+,香港,© 永恆唱片貿易有限公司

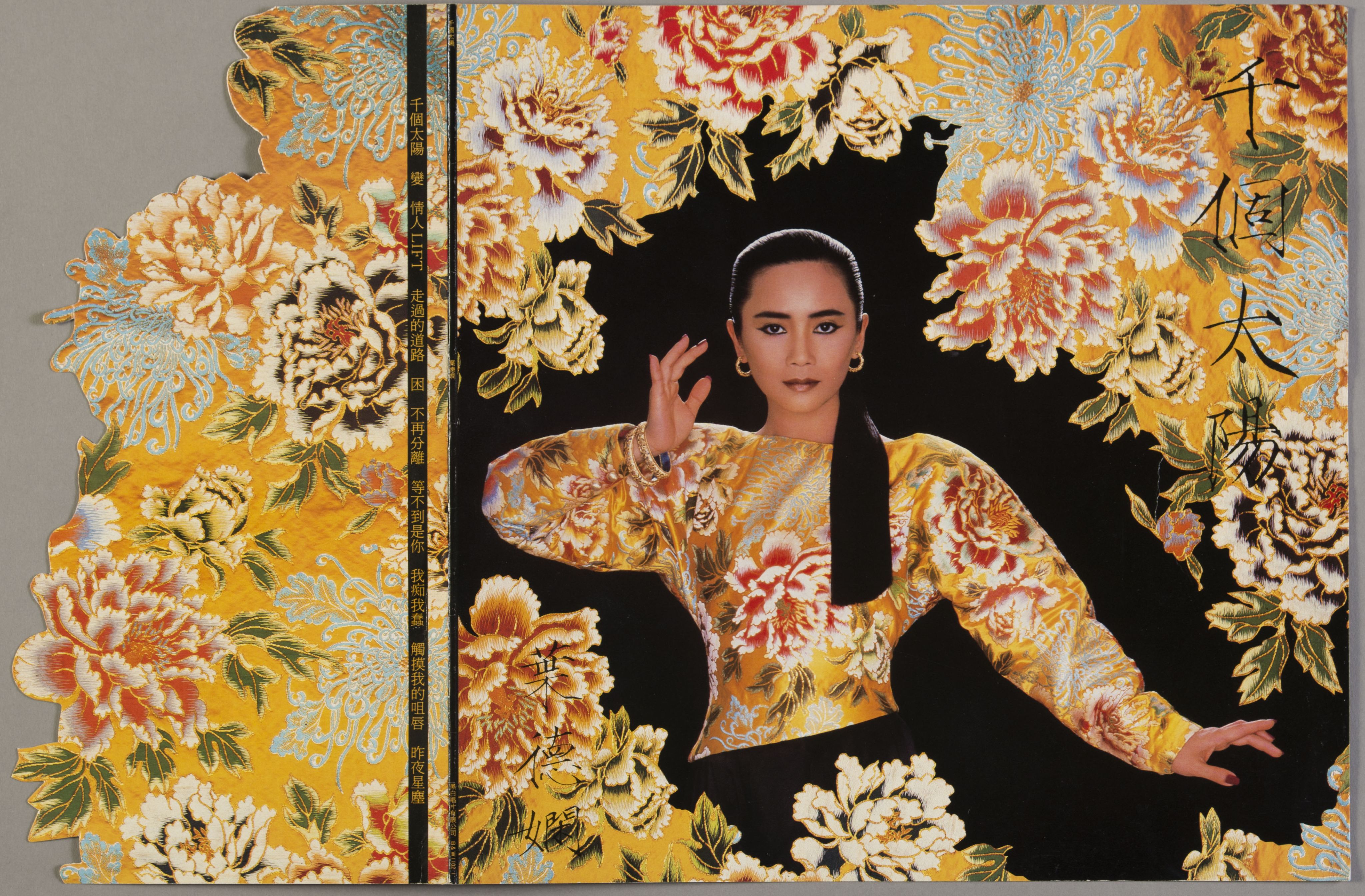

至於《千個太陽》這張專輯,劉天蘭一改葉德嫻以往都市女性的形象,把她搖身一變成為華麗貴婦,造型極具代表性。為了營造太陽散發的溫暖豐足之感,劉天蘭為葉德嫻量身訂做了一件精細繁複的刺繡上衣。衣服布料亦被拍攝並打印在模切鏤空封套上,包圍着葉德嫻。從葉德嫻丰姿冶麗的化妝和髮型、特別挑選的鍍金飾物、精心編排的動作,以及以由宋徽宗所創、象徵着盤繞金絲的瘦金體印刷的專輯名稱,可見劉天蘭的美術指導十分全面。

劉天蘭,葉德嫻《千個太陽》黑膠唱片封套,1986年,M+,香港,© 黑白唱片有限公司

劉天蘭,葉德嫻《千個太陽》黑膠唱片封套,1986年,M+,香港,© 黑白唱片有限公司

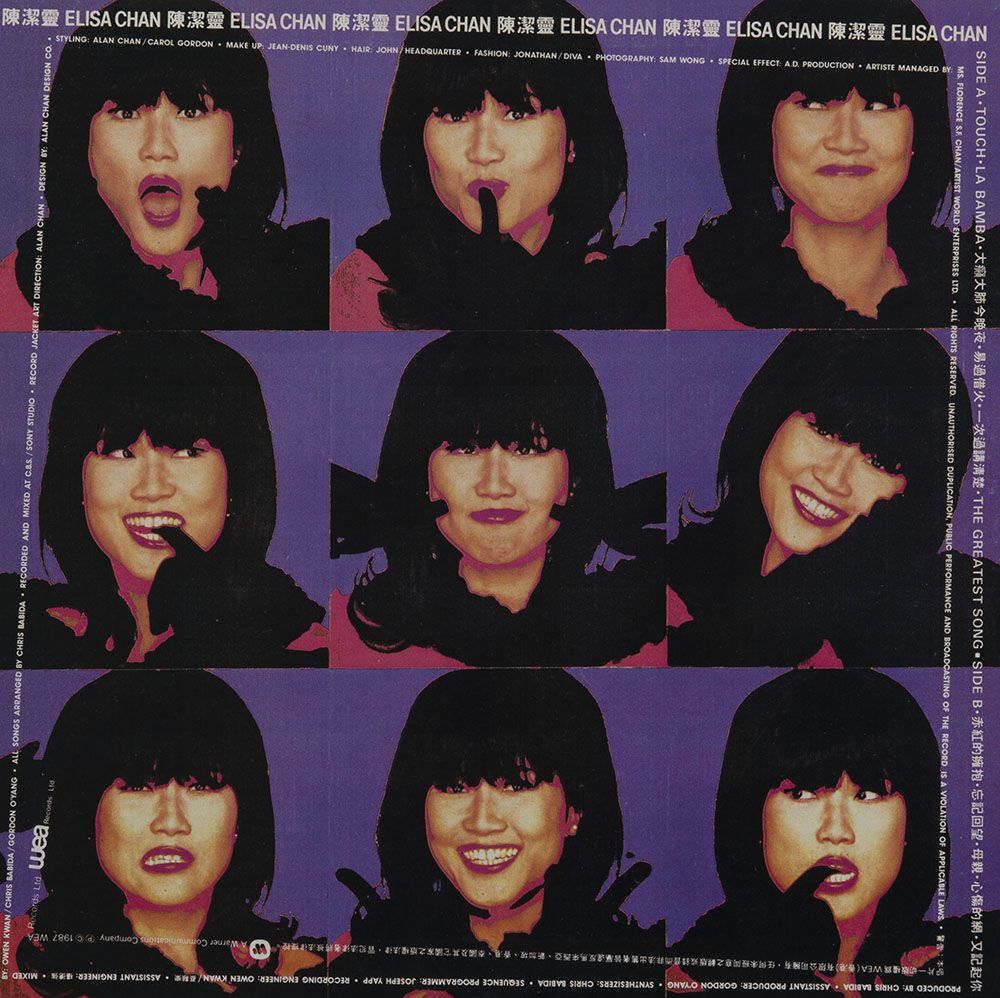

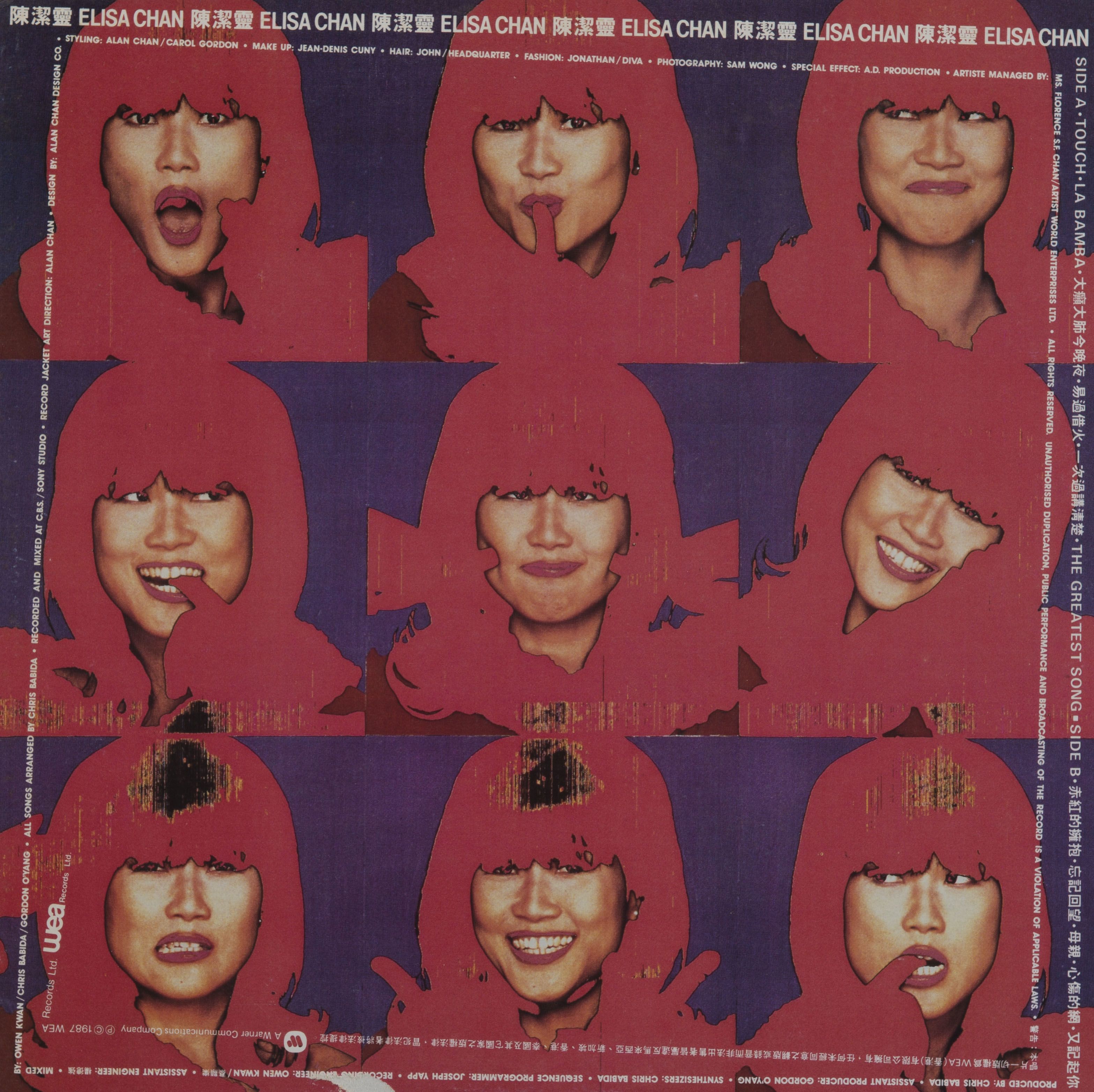

設計師陳幼堅為陳潔靈設計同名專輯時,利用了全新的技術來創作與她本人同樣自信多變的圖像風格。封面上有九張陳潔靈擺着古靈精怪表情的大頭照,似乎是經過數碼處理,看起來卻製作粗糙。這是陳幼堅利用當時新上市的彩色影印機所做的實驗,他以這種手法設計的專輯僅此一張。他把陳潔靈的照片放在影印機的玻璃面上移動,製造塗抹和朦朧的效果,同時隨意調較色彩平衡和對比,以達致不同色調和深淺,又嘗試將圖像重複影印,在同一頁面上重疊不同影像;結果呈現了一格格的平面肖像,有鮮艷的粉紅色、紫色、黑色,還以安迪 · 華荷式的墨漬和失焦效果作最後的畫龍點睛。

陳幼堅,陳潔靈《陳潔靈》黑膠唱片封套,1987年.M+,香港,© 陳幼堅

陳幼堅,陳潔靈《陳潔靈》黑膠唱片封套,1987年.M+,香港,© 陳幼堅

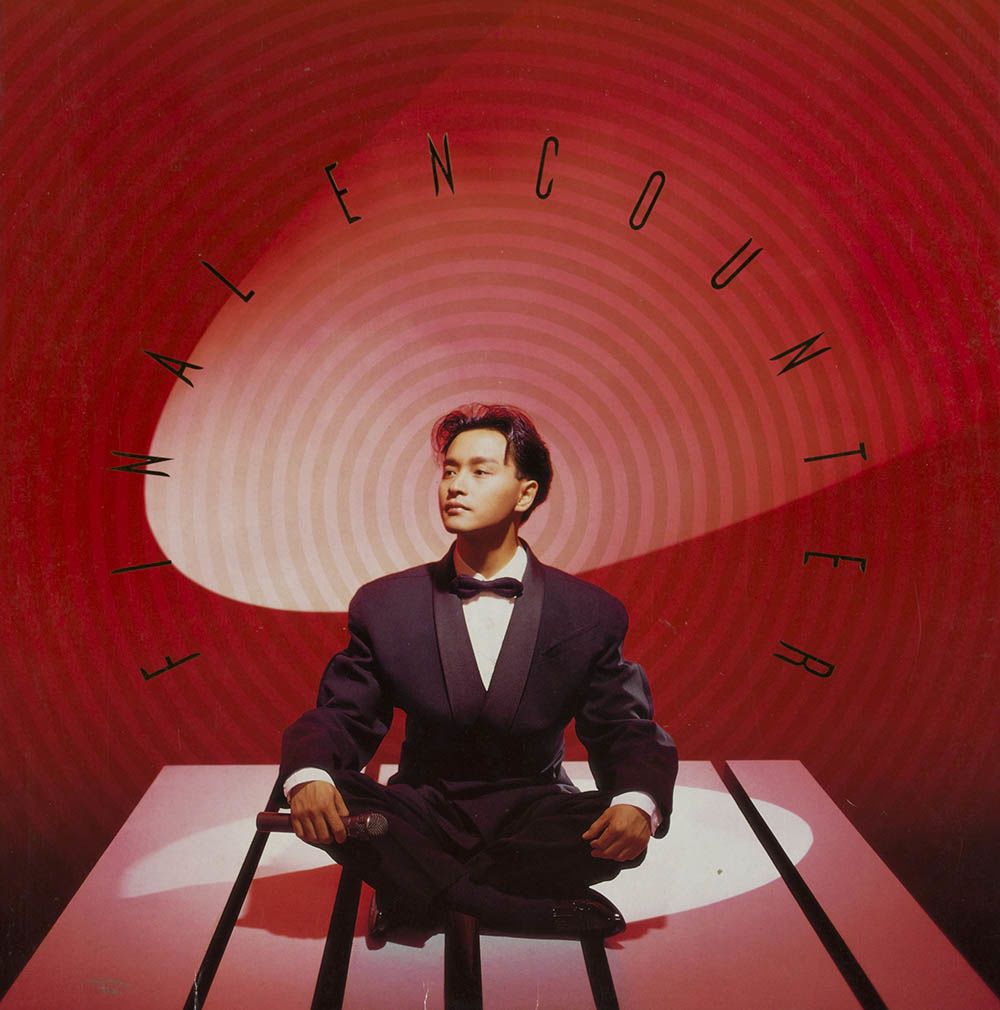

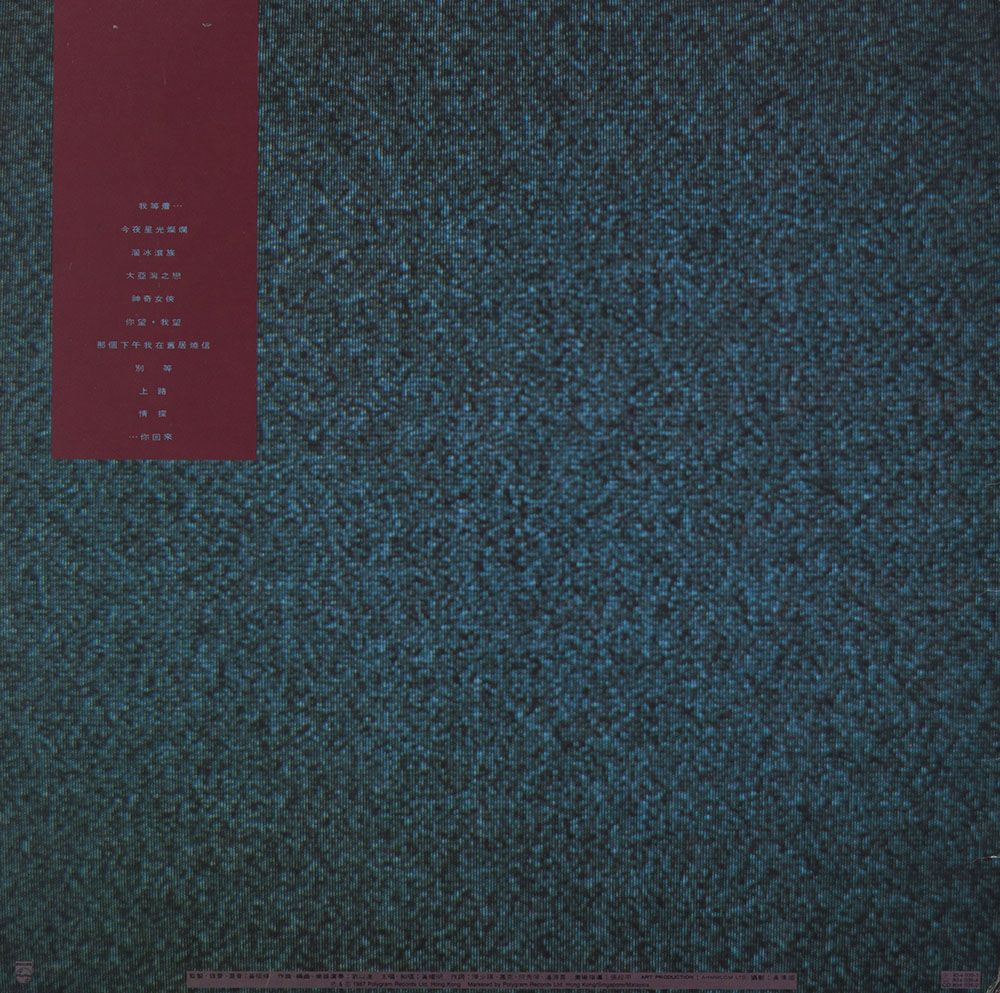

陳幼堅也參與了《Final Encounter》的創作,專輯封面呈現張國榮在告別樂壇之前、事業正值如日方中的狀態。封面上的主圖像體現了設計的寬廣定義,其製作橫跨攝影、字體排印、時裝和舞台設計。

陳幼堅,張國榮《告別樂壇演唱會》黑膠唱片封套,1989年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

陳幼堅,張國榮《告別樂壇演唱會》黑膠唱片封套,1989年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

這個雙封面專輯,正面可見張國榮坐在台上;打開摺疊封套後,會看到舞台是由立體的英文字母建造。陳幼堅用「Final」這個字做了一個三米高的結構,讓張國榮在上面或站或坐,擺出各款瀟灑有型的姿勢,並請來攝影師黃永熹替他拍照。

陳幼堅,張國榮《告別樂壇演唱會》黑膠唱片封套,1989年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

陳幼堅,張國榮《告別樂壇演唱會》黑膠唱片封套,1989年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

黃永熹對燈光設計的掌握精妙,讓人產生視覺上的錯覺,舞台看似又高又深,字母更呈現由寬漸窄的立體效果。在沒有數碼科技協助的情況下,黃永熹以聚光燈營造戲劇效果,令張國榮登峰造極的身影處於看似無邊無際的背景之中。

陳幼堅,張國榮《告別樂壇演唱會》黑膠唱片封套,1989年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

陳幼堅,張國榮《告別樂壇演唱會》黑膠唱片封套,1989年,M+,香港,陳幼堅捐贈,2020年,© 環球唱片有限公司

DJ兼樂評人黃志淙曾經形容,張叔平設計專輯封套的手法如同「在以唱片封套拍電影」。張叔平本來從事服裝設計和電影製作相關的工作,擅長把攝影機當筆,從個人角度捕捉細膩情感。

張叔平,達明一派《達明一派》黑膠唱片封套,1986年,M+,香港,© 環球唱片有限公司

張叔平,達明一派《達明一派》黑膠唱片封套,1986年,M+,香港,© 環球唱片有限公司

張叔平設計的極簡封面也許未能反映達明一派輕快的歌曲風格,但卻在1980年代後現代設計文化的喧鬧影像中突圍而出。張叔平在創作封面時採用直觀的手法,藉獨特的人物構圖營造氣氛。這種手法深得樂隊信任,令他們此後合作無間,造就了達明一派獨樹一幟的風格。

張叔平,達明一派《達明一派》黑膠唱片封套,1986年,M+,香港,© 環球唱片有限公司

張叔平,達明一派《達明一派》黑膠唱片封套,1986年,M+,香港,© 環球唱片有限公司

達明一派的專輯《我等着你回來》,以1940年代一首經典國語流行曲命名,當中收錄的一些歌曲抒發了人們對香港回歸的盼望和憂慮。

張叔平的設計把像素化的螢幕影像重疊在黃耀明和劉以達的照片上。

封面上兩人都戴上墨鏡:黃耀明直視鏡頭,劉以達則低着頭。粗糙的像素和臉上的墨鏡掩蓋了他們的情感和意圖;照片的構圖暗示着觀看者與被觀者之間的複雜關係。

張叔平,達明一派《我等著你回來》黑膠唱片封套,1987年,M+,香港,© 環球唱片有限公司

張叔平,達明一派《我等著你回來》黑膠唱片封套,1987年,M+,香港,© 環球唱片有限公司

黃耀明回想張叔平為達明一派作美術指導的往事,並談及他怎樣塑造達明一派的形象

黃耀明回想張叔平為達明一派作美術指導的往事,並談及他怎樣塑造達明一派的形象

「張叔平真是一位大師。他甚麼事都親力親為。我們現場沒有髮型師和化妝師;我記得這次是張叔平本人幫我們化妝,如果我沒有記錯的話。他說:『沒問題,我們甚麼都自己做!』」

──黃耀明

資深樂評人黃志淙談張叔平與達明一派的合作

資深樂評人黃志淙談張叔平與達明一派的合作

「從色彩和氣氛 ,可見當中充滿故事性和想像力。當然也有關於性別的曖昧演繹,以及一些類似舞台效果的構思。」

──黃志淙

達明一派的《意難平》專輯毫無忌諱地探討愛、慾和性。張叔平在專輯封面上透過燈光和場面調度表達這一切。照片飽和度高、構圖費盡心思,從二人的側面和下方打燈,造成不同的亮點和陰影,在兩位男子之間營造出關係曖昧不明之感。黃耀明站在背景中,襯衫鈕扣半開,敞露出一邊肩膀。劉以達站近鏡頭,臉上的陰影凸顯其五官的陽剛味,與黃耀明雌雄同體的感覺形成對比。

張叔平,達明一派《意難平》黑膠唱片封套,1989年,© 環球唱片有限公司

張叔平,達明一派《意難平》黑膠唱片封套,1989年,© 環球唱片有限公司

軟硬天師的《廣播道軟硬殺人事件》專輯設計,不但說明電台DJ在廣東rap發展中所扮演的角色,也展示了設計師與插畫師之間的跨領域合作。葛民輝和林海峰與夏永康和劉建文合作,希望向常在香港街頭寫字的「九龍皇帝」曾灶財致敬。他們認為曾灶財的書法是街頭塗鴉的一種,代表着hip-hop文化。專輯封面和歌詞本上的是一個個恍如破舊鋁閘的平面設計,並佈滿出自劉建文手筆、模仿曾灶財那種密密麻麻、稚拙、幾乎難辨的特大中文毛筆字。曾灶財的作品早在受藝術界關注之前,已影響着廣東歌的視覺語言。

夏永康、林海峰,軟硬天師《廣播道殺人事件》卡式錄音帶盒封面,1993年,© 環球唱片有限公司

夏永康、林海峰,軟硬天師《廣播道殺人事件》卡式錄音帶盒封面,1993年,© 環球唱片有限公司

夏永康在設計王菲的《最菲》精選專輯時,延續他對物料、字體排印和拼貼的實驗。他以牛皮紙製作封面,並以模切技術呈現專輯名稱「 FAYE BEST」的手寫字體。光碟表面的專輯名稱旁亦以絲網印刷了一些油漆污跡、原子筆痕,還有一堆好像能看懂的手寫字,感覺破舊。歌詞本也同樣拼拼湊湊,由王菲的一些舊照片加上現成圖像和文字組成。夏永康將碎片拼湊起來,在拼貼設計的過程中反映王菲的個性。

夏永康,王菲《最菲》鐳射唱片封套,1994年,© 環球唱片有限公司

夏永康,王菲《最菲》鐳射唱片封套,1994年,© 環球唱片有限公司

至於王菲的《胡思亂想》專輯和海報,夏永康選擇棄用照片,單純以字體排印的作為設計手法。在純白的背景中,「沒有新形象」、「沒有大頭相」、「沒有歌迷會」等各種字句互相重疊,而當中「胡思亂想」四個黑色大字尤其突出。這些字句的字體大小、線條粗細和色調深淺都不盡相同,看起來像是飄浮在不同遠近。文字的部首和筆劃雖被刻意抹去,但仍然能看得出是甚麼字,足以證明夏永康作為平面設計師對中文字體的嫻熟掌握。夏永康的設計手法一反傳統,專注於字體的圖像表達,以視覺元素呈現王菲那漸趨實驗性的歌唱風格,並在專輯中收錄多種類型、有明顯真假音轉換 、意識流風格的歌曲。

夏永康、Mr. Hard、Olive、 Gory,王菲《胡思亂想》鐳射唱片封套,1994年,© 環球唱片有限公司

夏永康、Mr. Hard、Olive、 Gory,王菲《胡思亂想》鐳射唱片封套,1994年,© 環球唱片有限公司

夏永康、Mr. Hard、 Olive、Gory,王菲《胡思亂想》報紙全版廣告,1994年7月18日,© 成報

夏永康、Mr. Hard、 Olive、Gory,王菲《胡思亂想》報紙全版廣告,1994年7月18日,© 成報

夏永康憑直覺自學攝影,和以不斷實驗來學習攝影製版過程,從而掌握攝影技術。他認為攝影是表達意象的媒介,而且偏重整體效果多於技術技巧。

他的失誤製作出柔和、富顆粒感、飽和度高,帶藍紅與紫黃色調的照片。打開紙質包裝的摺頁,可見鄭秀文被兩個男子舉起,身體擺出十字架姿勢;圖像的粗糙感完美呈現專輯所描述的情慾放縱,並將鄭秀文塑造成性感女神。

Double X Workshop、夏永康,鄭秀文《十誡》CD唱片封套,1994年, © 華星唱片出版有限公司

Double X Workshop、夏永康,鄭秀文《十誡》CD唱片封套,1994年, © 華星唱片出版有限公司

廣東歌的盛世在1990年代末開始沒落。隨着大中華和亞洲其他地區製作的流行音樂湧現,激烈的競爭令廣東歌觀眾群變得愈來愈狹窄。在2001年面世、只有簡單灰色螢幕的iPod,亦改變了音樂與設計之間的關係,更不用說唱片的銷量。然而,樂迷對廣東歌黃金年代的緬懷之情,亦推動了香港新一代流行歌手繼續推出CD甚至黑膠唱片,為當代催生新的視覺文化。 也許有一天,數碼年代的一輩也會重新發現實體唱片的魔力,感受到唱片設計如何令整個音樂聆聽體驗更圓滿 。

翻到A面探索更多!

製作人員

由M+製作

文字:王蕾

製作人:蘇浚

策展團隊:Katie Ho、王蕾、李曉婷、陳朗晴、蘇婷婷

英文編輯:施維麟

中文編輯:林立偉、梁仲汶

翻譯:吳尚珩、梁仲汶

影片攝影:DJ Furth

影片剪輯:DJ Furth、蘇浚

照片攝影:Red Dog Studio

動畫:HATO

替代文字:Narratives Studio

特別鳴謝:丘雪君、阮大勇、朱祖兒、林海峰、俞琤、陳幼堅、夏永康、張嘉琳、黃志淙、黃耀明、黃寶兒、劉天蘭、鮑皓昕